人體五官,有多種多樣表述,有些人覺得五官指“耳、眉、眼、鼻、唇”等五種內臟器官,也有些人覺得五官指“耳、目、鼻、唇、舌”,也有人覺得指“耳、眉、目、鼻、口”。而從醫藥學上而言,五官就是指身體的五種視覺器官,除開眼、耳、口、鼻各自意味著視覺效果、聽覺系統、味蕾、嗅覺以外,也有一種視覺器官,指的是坐落于耳道前庭功能的“部位器”,也叫“平衡裝置”。

學術研究含意

1、以中醫藥學基礎理論來講,指耳、目、鼻、唇、舌。中醫基礎理論管理體系的奠基石之作《黃帝內經》(關鍵匯聚了秋春至東漢時的診療基礎理論和診治經驗)之《素問》中有云“肝主目……心主舌……脾主口……肺主鼻……腎主耳”,《黃帝內經》之《靈樞》中更確立記述“鼻者,肺之官也;目者,肝之官也;嘴唇者,脾之官也;舌者,塵世官也;耳者,腎之官也”。此基礎理論廣為流傳迄今。

2、以心里認知外部事情之方式來講,指耳、目、鼻、口、身。東漢時教育家、教育學家荀子(荀況)在《天論》中明確提出:“耳目鼻口形,能都有接而不相能也,夫是之謂天官”。世人或此謂耳、目、鼻、舌、膚,各自司聽、視、嗅、味、體(觸、壓、冷、熱)等五種覺得。

3、以人到活動(尤其是高級活動)中應用數最多的外界人體器官來講,指耳、目、口、手(見《隋書·北史·劉炫傳》),關鍵用于傾聽、收看、敘述和實際操作。兩手都有其用而為兩官,但耳目要不然(比如眼睛不可以各視一物)。

不正確表述

1、眼、口、耳、鼻、喉。它是認為西醫方面也是有五官定義,尤其是斤斤計較五官科醫治目標及支系名字的結果。實際上,五官科醫治目標歷年來不限于五官,支系名字一直不與五官徹底相匹配(傳統式上面有醫治口腔、咽腔和喉的喉科,當代有口腔科和耳鼻喉科),這種并不違反常情。而一些醫務工作者竟也深陷錯誤觀念,也是加重了老百姓的誤會。

2、耳、目、鼻、口、心(或腦),及其息事寧人的耳、目、鼻、口、頭。它是把“五鑿(音作)”誤為五官。《荀子·哀公》:“五鑿為正”。楊倞注:“鑿,竅也。五鑿,謂耳、目、鼻、口及塵世竅也”。

3、耳、眉、目、鼻、口。它是說白了“相術”的界定,歸屬于封建迷信。

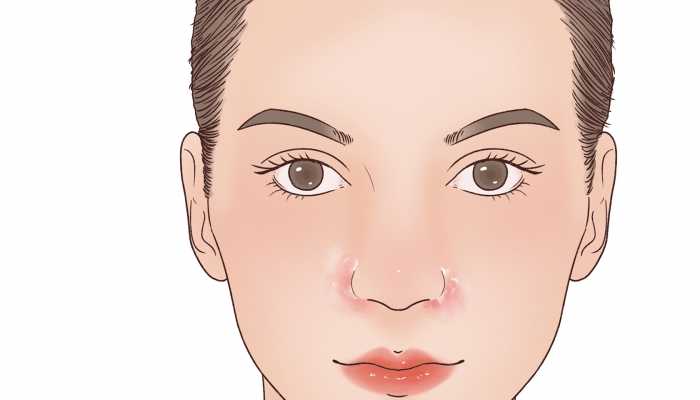

五官在相學上的解釋

(1)耳:名為「采聽官」。顏色紅潤或白潤,要高過眉,輪廓優美而完整,貼腦,大而厚。

(2)眉:名為「保壽官」。眉形要寬,眉毛清而長,有頭有尾,根根光潤,濃而不濁,不壓眼。

(3)眼:名為「監察官」。黑白分明,眼珠不要露,眼神要藏,不要三白眼四白眼,眼形細長。

(4)鼻:名為「審辨官」。山根隆起,鼻梁堅挺,準頭圓潤,鼻翼豐滿,顏色黃潤。

(5)口:名為「出納官」。口形要方大而厚,口角上翹為弓,棱角分明,顏色紅潤,張口大,閉口小。